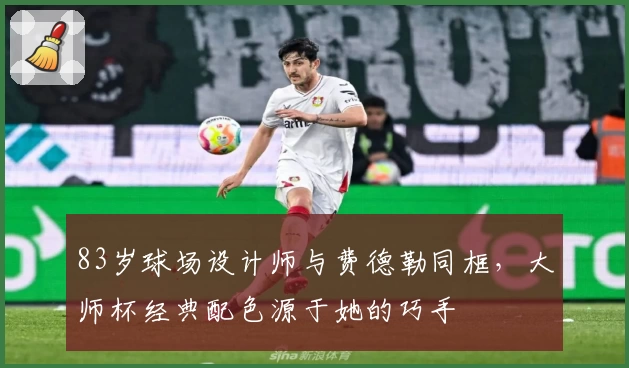

在上海网球场地建设的背后,有一位默默奉献的83岁老专家——刘运智。从事网球场地建造长达27年的她,带领团队建造了超过4000片网球场地,其中包括被誉为中国网球标志性建筑的旗忠网球中心。作为这项高规格赛事的见证者,她从球场设计到施工的每一个细节都用心打磨,为中国网球迈向国际舞台提供了坚实的硬件保障。

就在10月8日,由刘运智团队参与改造的新场地——徐汇区第一少年业余体育学校网球场正式启用。这个位于上海梧桐林立街区的小场馆,见证了姚明、刘翔、吴敏霞等众多优秀运动员的成长轨迹。而翻修后焕然一新的场馆,也承载了推动网球运动普及的全新使命,成为进一步发展全民健身的亮点之一。

这一天,曾在20年前参与上海旗忠网球中心揭幕的网坛传奇人物罗杰·费德勒再次现身上海,为新场地开启启用仪式。作为“On昂跑联合创业者”,费德勒不仅发出了新场地的第一记发球,还留下了属于他的历史印记。他在专访中提到,20年来上海的体育设施建设和城市面貌正在发生显著变化,许多现代化的场馆和绿地让他感慨良多。

回顾刘运智与网球场地的渊源,起点是上世纪的一次特殊经历。当时她以随队翻译身份帮助国家网球队寻找优质场地材料,从而与网球场地建设结下深厚缘分。2005年,当ATP网球大师杯赛重返上海时,刘运智肩负起旗忠网球中心比赛场地的建造任务。在她看来,建造高标准网球场,对场地平整度的要求极为严格。通过团队的技术能力,他们将误差控制在1毫米以内,为赛事的顺利开展提供了顶级场地保障。

不仅如此,刘运智主导设计的“上海紫”和“上海绿”也成为上海网球大师赛的重要视觉标志。这两种配色经过严密考量,选取了适合选手竞技和观众观赛体验的最佳方案。而在场地划线环节,她更是要求精益求精,因为每一寸长宽比例都对高水平选手的比赛发挥有潜在影响。

作为多次参与上海大师赛的代表选手,费德勒对旗忠网球中心情有独钟。从2005年首次参赛到之后的比赛生涯,他多次表达对上海网球场地和赛事组织的高度认可。他回忆道,旗忠网球中心别具一格的开放顶棚与赛事氛围,为职业生涯留下了极为特殊的记忆。“在上海夺冠的经历总是充满美好回忆,每一次都像一次与城市的深度交流。”费德勒如是说。

活动当天,费德勒还分享了对城市网球运动发展的观察和建议。他认为,与羽毛球在中国发展的本土化路径类似,网球同样需要量身定制的推广计划,涉及青少年培养、体育设施配套建设以及专业技术引导。他特别提到,中国应考虑在海外建立训练基地以服务本土球员,这将经由科学规划和现代化设施支持,有效缩短中国球员的差距。

费德勒也对上海社区体育空间的快速增加表达了赞许。他注意到,越来越多的小型体育设施正涌现在市民的日常生活中。“体育运动的深入普及离不开便捷的设施和完善的管理,希望以后社区能提供更多的网球、足球、篮球场地,满足各年龄段人群的需求。”他说。

作为一位热爱家庭的父亲,他提到自己11岁的儿子已经开始系统接受网球训练,每天约需1到3小时的练习时间。他强调,这样的培养需要高质量场馆、规范管理体系与专业服务团队共同支持。“我相信,通过设施的优化与青少年培养体系的健全,上海将成为更多体育人才成长的摇篮。”费德勒表示。

眼下,上海正通过不断完善城市体育布局,为实现全民健身的愿景添砖加瓦。而刘运智和费德勒的共同努力,正是对这一进程最有力的注脚。他们从不同的角度诠释了网球运动的精髓,用实际行动推动体育文化的传承与未来的发展。